ビタミン

がんを克服するには、医学的療法だけでは克服できません。がんに罹らない体質になることががんを克服する秘訣です。がんは必ず治ります。がんはあなたの生き方に対するメッセージです。これまでの生活習慣を見直し、からだにとって良いことをはじめましょう。がんは必ず克服できます。その信念と行動が、あなたの体質をがんに罹らないものにする唯一の方法です。

がんを克服するための新常識TOP > 栄養素の補給 > ビタミン

ビタミンのガン予防効果

がんの予防にビタミン

抗ガン作用のある野菜や果物は、ビタミンの多い身近な食品の代表です。最近、世界各国の研究によって食品に含まれるビタミンの抗ガン作用が注目されています。

しかし、野菜や果物に含まれるビタミンは、微量である上、体内への吸収率はあまり高くありません。ビタミンを充分補うには、大量の野菜や果物を食べなければなりません。

これまでの研究から、ビタミンCを1日200㎎以上とれば、ガンの発病率を大幅に減らせると考えられています。ビタミンCが不足しがちな現代人は、1日1,000㎎以上とるべきだと主張する研究者も少なくありません。

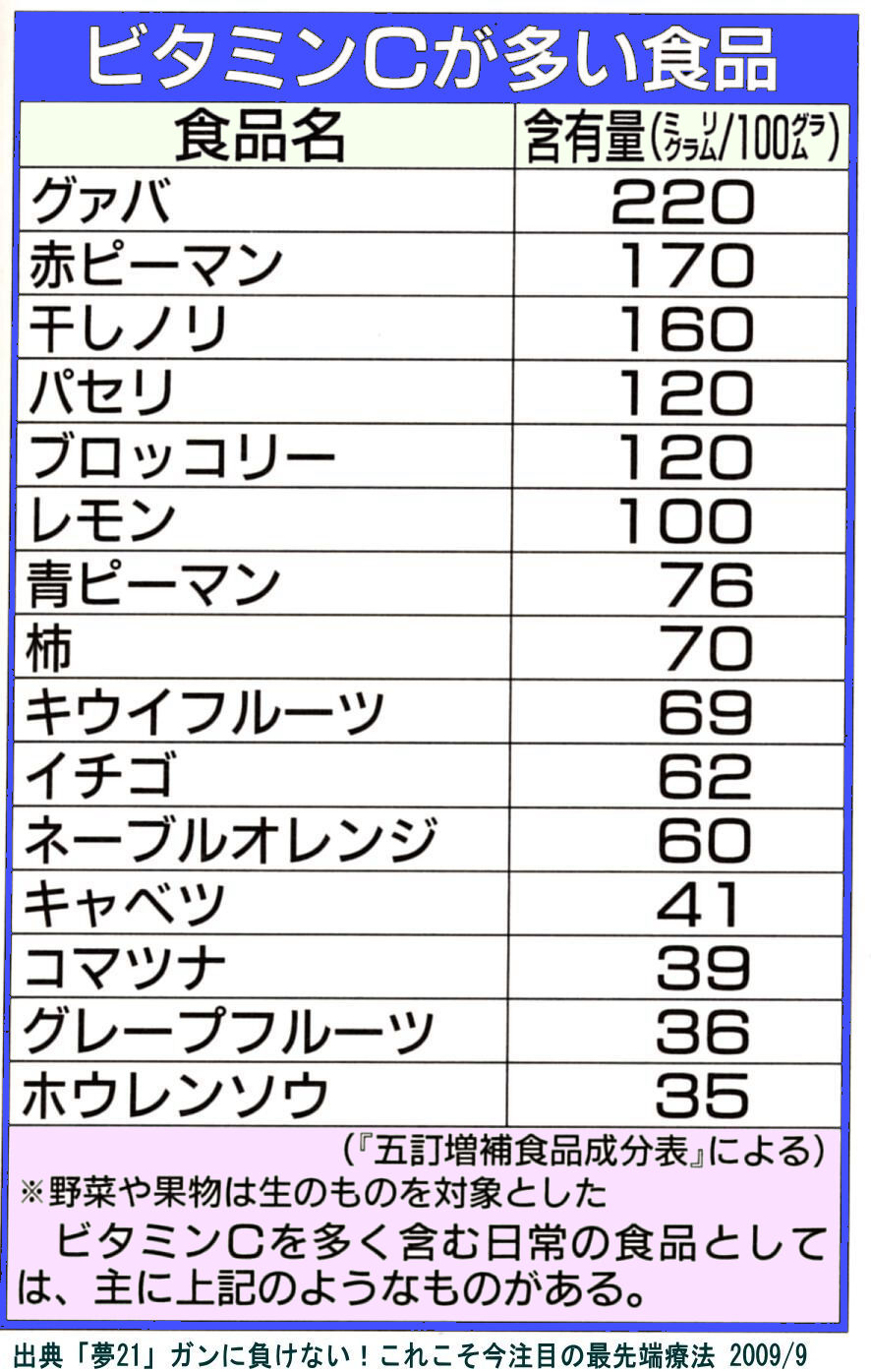

ビタミンCを多い食品

ノルウェーのウェルケ博士によれば、3万人以上について行った調査の結果、食事でビタミンCを摂る量が増えるほど、胃ガンの発病率が減ると報告しています。

英国のケンブリッジ大学のコー教授らの調査によれば、約2万人のビタミンCの血中濃度を4年間にわたって調査した結果、血中濃度が1日1,000㎎以上摂取した男性グループは、最も低い男性グループに比べ、ガンの発病率がほぼ50%に減ったといいます。

ビタミンCの所要量は一日100㎎とされており、日本人は一日平均113㎎のビタミンCをとっているという国の調査があります。加工食品や野菜・果物をあまり食べない人は、ビタミンC不足と考えたほうがいいでしょう。

|

野菜や果物をよく食べていたとしても、ハウス栽培の野菜や果物は、ビタミンCは多く含まれていないため、ビタミンCは十分には摂れていません。 さらに、ビタミンCは、水に溶けやすく、熱を加えると壊れるという性質がありますので、煮たり、焼いたりするとビタミンCはかなりの量が失われてしまいます。 その上、タバコの煙や有害な化学物質などが体内に入ると、ビタミンCは大量に消費されてしまいます。ストレスが溜まったり、薬を呑んだり、激しい運動をしたりしても減ってしまいます。 しかも、ビタミンCは2~3時間で体外に出てしまいますので、体内に溜めておくことはできません。 |

|

ビタミンCの効力、医学界も注目!

ビタミンは現在、13種類あることが確認されています。健康に役立つビタミンの効果はさまざまですが、最近特にガンに注目されているのが抗ガン効果です。

ビタミンを多く摂れば、ガンが減ることはこれまでの多くの研究によって明らかになっています。例えば、スイスで7~8年かけて行われた調査では、ビタミンのAやC、Eの血中濃度が高い人ほど、胃ガンや大腸ガン、肺ガンになりにくいといいます。中でも、ガンを退けるビタミンの代表といえるのが、野菜や果物に多く含まれるビタミンCです。

ビタミンCに、ガンをはじめ40以上もの病気を退ける優れた効果があると考えられているのです。米国のブロック博士によれば、ビタミンCのガンの予防効果を調べた研究が世界中に役70件あり、そのうち、50件以上がビタミンCの有効性を認めているそうです。

ビタミンCは、どのような働きによって、ガンを退けるのでしょうか? その働きには次の4つが挙げられています。

コラーゲンの生成を促す働き

一つ目には、コラーゲンという体内成分の生成を促す働きがあります。コラーゲンは、皮膚や、骨、内臓、血管などに含まれるタンパク質の一種で、細胞同士を結合して器官や組織の形を保つのが主な役割です。コラーゲンがガンのまわりで増えると、ガンを包み込み、ガンの増殖や転移を防いでくれる働きがあります。そのため、ビタミンCは、コラーゲンを増やすことによってガンの予防や改善にも大いに役立つのです。

免疫力の強化

2つ目には、免疫力の強化が上げられます。ビタミンCは、体内の生理活性物質であるインターフェロンを増やします。インターフェロンは、ガン細胞や病原菌を退治する役である、血液中の白血球を大いに活気づけるのです。発ガン物質の発生を防ぐ

3つ目には、発ガン物質の発生を防ぐ働きです。強力な発ガン物質であるニトロソアミンは、体内の化学反応によって生じますが、ビタミンCはその化学反応を防ぐのです。それにビタミンCには、体内の発ガン物質を体外に輩出する働きもあるのです。活性酸素の無毒化

4つ目は、活性酸素の無毒化です。体内で活性酸素が増えると、清浄細胞を傷つけて、ガン化を引き起こしてしまいます。ビタミンCには、活性酸素を無毒にすることで、ガンを防ぐ働きもあるのです。さらに、ビタミンCには、いったんガン化した細胞を正常細胞に戻す働きがあるという研究報告もあります。また、ビタミンCには、ガン細胞を直接死滅させることも明らかになっています。

C以外のビタミンも、ガンの予防に効果的

これまでの研究で、私たちの体に不可欠な栄養であるビタミンに、ガンを強力に防ぐ働きのあることが分かっています。例えば、ビタミンCとEには、活性酸素や発ガン物質を除去する働きに優れています。

ビタミンB群である葉酸やビタミンB16にも、活性酸素を消す働きがあります。葉酸には、細胞の分裂や増殖を正常にする働きがあり、欠乏するとガンになりやすいと考えられています。

また、ビタミンDには、細胞のガン化を抑え、大腸ガンを大幅に減らす働きのあることも分かっています。これらのビタミンは、私たちのまわりにさまざまの食品に含まれています。その中でも、特に豊富なのが野菜や果物といえます。

ビタミンCの抗ガン剤効果とその療法

|

米国立研究所などの研究グループは、ビタミンCの溶液に9種類のガン細胞と、正常細胞を入れる実験を行った報告があります。 その結果、5種類のガン細胞が死滅し、正常細胞には変化がありませんでした。 さらに、ビタミンCの濃度を0.1~5ミリモル(濃度を示す単位)の8段階にわけた溶液にガン細胞をそれぞれ入れて実験しました。 その結果、ビタミンCの濃度が2ミリモル以上になると、ガン細胞は100%死滅したのです。ビタミンCには、活性酸素を消す働きがあると報告しました。 |

|

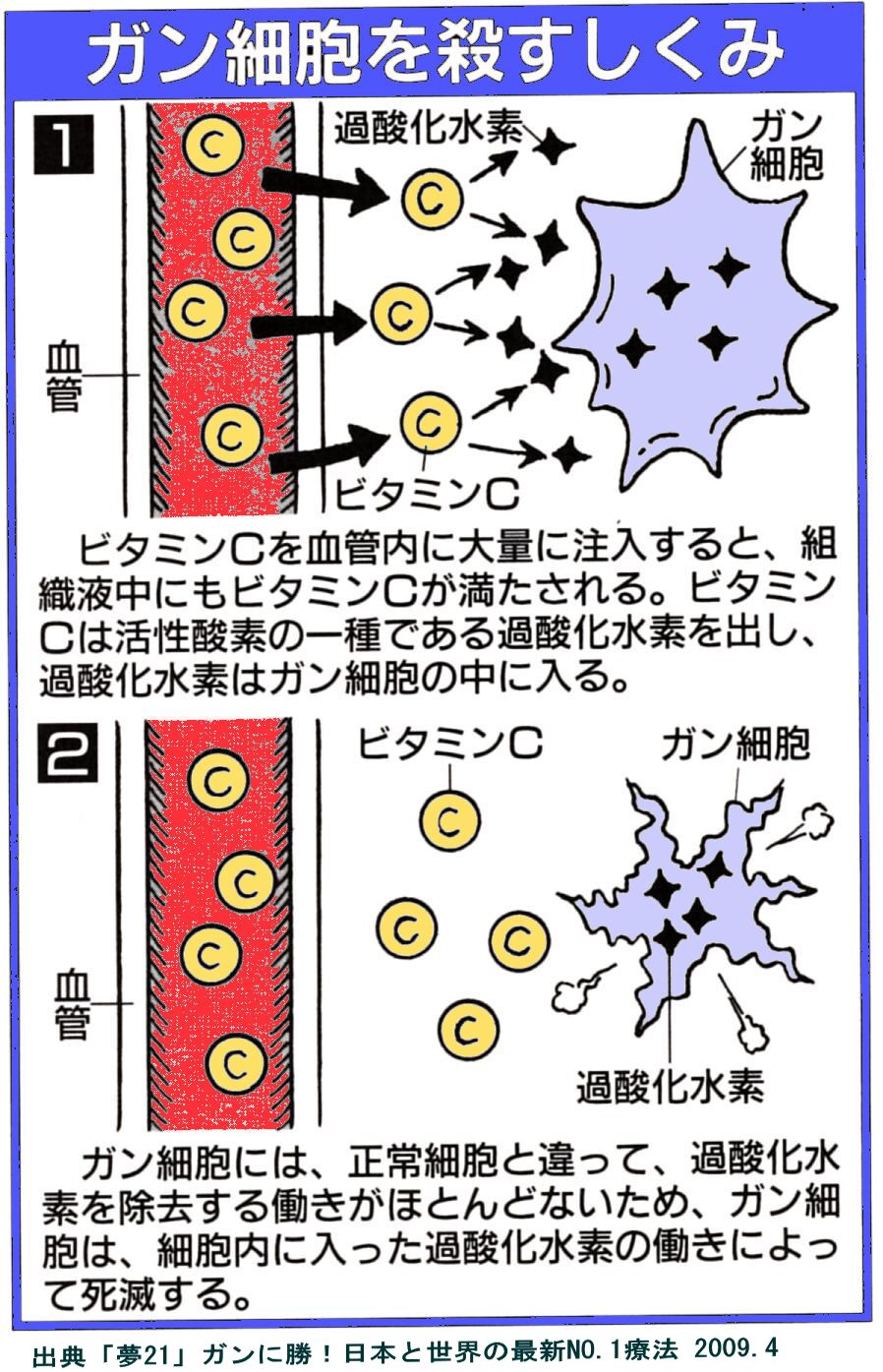

ところが、ビタミンCは体内に大量に入り、ガン細胞のまわりに集まると、逆に過酸化水素を出します。すると、過酸化水素水はガン細胞を殺してしまいます。

一方、正常細胞には、過酸化水素水を除去する働きが備わっていますので、ビタミンCがまわりにあっても問題ないのです。ビタミンCは口からいくらとっても、0.2ミリモルをこえることはないといいます。

しかし、ビタミンCを直接、血液中に注入すれば、ビタミンCの血中濃度を2ミリモルまで挙げられます。それを利用したのが、ビタミンC超高濃度点滴療法です。これをビタミンC療法と呼びます。簡単に言えば、大量のビタミンCを血液中に送り込んでいるのです。

ビタミンC療法は、進行ガンや末期ガンの治療で大きな効果を上げていますが、健康保険が適用されないので治療費の自己負担が多くなることです。詳しく知りたい方は、こちらの点滴療法研究会でご覧になれます。

天然のビタミン剤「スピルリナ」

食べ物で多量にビタミンを摂ることが難しいため、簡単にビタミン補給する方法があります。それは、今、注目を集めている「Dr.(ドクター)スピルリナ

こうした栄養価の高いスピルリナは、WHO(世界保健機関)では安全で理想的な栄養補助食品として、国連が行う難民救済事業の食料に認定しています。

健康の基本は、いらないものを出して、よいものを入れること。スピルリナはアミノ酸、脂質、食物繊維、ビタミン類、ミネラル類といった62種類もの栄養素を含有しています。

偏った食生活で栄養のバランスが崩れがちな方などにこちらの「Dr.(ドクター)スピルリナ

スピルナは、栄養補助食品として摂るのが一般的であり、粒食など、いろんなタイプの栄養補助食品として市販されていますので、自分の好みにあったものが選択出来ます。こちらから、各種のスピルリナ

スピルリナの使用例

胃がんが10年間、再発なし(50歳代)

胃ガンの手術一ヶ月後、発熱や倦怠感に悩まされ、検査したところ、C型肝炎にかかっていました。そこで、スピルリナの粒食品を毎食後と退社時に10粒ずつ、計40粒毎日とり続けました。

すると数日で発熱や倦怠感がなくなり、一ヶ月後には肝機能の検査値も正常になりました。3ケ月後の検査で、C型肝炎は治ったと診断されました。

現在もスピルリナの粒食品をとり続けており、あれから10年間、胃ガンの再発ありません。

喉頭がんが消えた(60歳代)

喉頭がんで、放射線や抗ガン剤の治療を受けたことで副作用による、のどがひどく痛み、おかゆを飲み込むのも大変。夜中には痛みで眠れなくなりました。

そこで、友人の紹介でスピルリナの粒食品を試しに、口の中でなめてみたところ、のどの痛みをあまり感じなくなりました。そこで、毎日、5粒ずつ、スピルリナの粒食品をとってみました。

すると、食事をするのが楽になり、また、夜もグッスリ眠れるようになりました。それ依頼、今でも欠かさず毎日とり続けています。最近、再検査を受けましたが、ガンは影も形もありませんでした。

ビタミンCでガン予防

ビタミンCをどのくらい摂ればガンに効果があるのでしょうか?はっきりとした研究結果はないそうですが、これまでの研究からビタミンCを1日200㎎以上とれば、ガンの発病率が減らせるだろうと言われています。

また、椙山女学院大学の並木和子名誉教授によれば、レモンは活性酸素を消す力が食品の中でもトップクラスといいます。ビタミンCをとるなら、レモンがおすすめです。レモン(全果)を毎日200グラム程度摂ればガンの予防効果が期待できるとみられています。

ビタミンCの栄養補助食品は、食後に飲めば、ビタミンCの吸収が持続するようになり、体内にとどまりやすいため、より効果的になるといえます。

こちらで市販されている「ビタミンC

葉酸、ビタミンB6、ビタミンB12ですい臓がん予防

すい臓は胃の裏側にあるため、ガンを見つけることが困難とされています。そのために、すい臓がんは治りにくいガンのひとつで、発見されたときはすでにガンが進行して、ほかの部位に転移していることが少なくありません。

早期のすい臓がんには、これといった前ぶれはありません。ただ、いや背中の痛み、食欲不振、急な体重減少など見逃さないことです。

日本医療栄養センターの井上正子先生によれば、すい臓がんを招く原因として指摘されているものは、喫煙、高脂肪の食物や肉類の多食があげられます。反対に、すい臓がんの予防食としては、葉酸、ビタミンB6、ビタミンB12の豊富な食品が有効とされています。

これら葉酸、ビタミンB6、ビタミンB12の3つを同時にとるためには、レバーを食べるのが一番です。レバーは、牛・豚・鶏などの肝臓の部位で、葉酸をはじめ、良質なビタミンB類、CやDもあり、また、良質なタンパク質、鉄などの栄養が大量に含まれています。

レバーをとる場合には、レバーペーストがおすすめです。パンに塗ったり、サンドイッチに挟んだりすれば手軽にとれます。

ビタミンDで大腸がん予防

国内外の調査機関で、大腸がんの発症原因となる生活習慣が調査された結果、代表的な原因として。肥満や飲酒、肉食、食物繊維の不足が上げられています。

最近になって、大腸がんを予防するには、ビタミンDやカルシウムの摂取が望ましいことが分かってきました。

ビタミンDを体内に増やすには、まず考えられるのは日光に当たる時間を増やすことです。紫外線が体内でビタミンDの生成を促してくれることがあきらかになっています。

ビタミンDを食べ物から積極的に補給するには、キノコ類やサケ、マグロなどの脂肪の多い魚には、ビタミンDが多く含まれています。

カルシウムと大腸がんとの関係は、米国カルフォルニア大学のガーランド博士らが研究した報告があります。

これによると、ビタミンDとカルシウムを最も多く摂取したグループと最も少ないグループの比較で、最も少なく摂取したグループの大腸がんの発症率は、最も多く摂取したグループの3倍にも上ったといいます。

カルシウムの豊富な食品としては、牛乳が一番でしょう。ビタミンDの豊富なキノコ類を摂るとともに牛乳を毎日1杯飲めば、大腸がんの予防食に役立つでしょう。

ガン克服のための栄養素

ビタミン

がんの予防にビタミン 抗ガン作用のある野菜や果物は、ビタミンの多い身近な食品の代表です。最近、世界各国の研究によって食品に含まれるビタミンの抗ガン作用が...

β(1-3)グルガン

'07年にイギリスの権威ある学術誌「ネイチャー」で高い抗ガン作用が発表され大きな反響を呼んだハナビラタケというキノコは、免疫力を高めて抗ガン作用を発揮する「β...

有機ゲルマニウム

ガンの痛みや進行を防ぐ! 今から40年前('70年代)に、浅井一彦博士が世界で初めて有機ゲルマニウムの精製に成功しました。その後、世界中で有機ゲルマニウ...

コラーゲン

コラーゲンとは? コラーゲンとは、タンパク質の一種で人間や動物の毛髪・皮膚・骨・内臓・関節・血管に含まれています。ちょうど髪の毛を三つ編みに...

ブロリコ

ブロリコは、ブロッコリーを食べただけではカラダに吸収されません!通常のブロッコリーはわずかしか活性力を示さないからです。ブロリコはブロッコリーに含まれて...